L’actualité a dernièrement fait mention d’un litige en France entre les hôteliers et Google en ce qui concerne la mention des étoiles pour les établissements, non conforme au classement officiel d’Atout France, dans les résultats de recherche. La DGCCRF a arbitré, mais la pratique semble encore en cours dans les résultats du moteur et l’amende s’est révélée bien faible… Que faut-il en conclure ?

L’actualité a dernièrement fait mention d’un litige en France entre les hôteliers et Google en ce qui concerne la mention des étoiles pour les établissements, non conforme au classement officiel d’Atout France, dans les résultats de recherche. La DGCCRF a arbitré, mais la pratique semble encore en cours dans les résultats du moteur et l’amende s’est révélée bien faible… Que faut-il en conclure ?

Quand on cherche à partir en voyage, le premier réflexe est souvent de « googler » la destination des vacances souhaitées. Seulement, depuis plusieurs années, Google avait substitué son propre classement des hôtels à celui d’Atout France (l’Agence publique de développement du tourisme qui octroie les étoiles des hôtels : « 2 étoiles », « 3 étoiles », etc.), sur une échelle allant d’une étoile à cinq selon le niveau de prestations proposé par les établissements.

Or, le classement des hôtels opéré par Google Search et Google Maps était basé sur le nombre d’étoiles (d’avis) dont disposait chaque établissement, mais pas celles octroyées par Atout France. En effet, Google répertoriait les hôtels selon le nombre d’étoiles attribuées par les internautes à un établissement lorsqu’ils laissaient un avis ou un commentaire en ligne. En clair, il y avait un risque de confusion entre les « avis Google » et les « étoiles officielles » pour un hôtel donné.

Cette pratique a été remarquée par les hôteliers, qui ont alors décidé de déposer plainte auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui est le gendarme des aspects de concurrence et de la consommation. Selon le communiqué de presse du Ministère des Finances du 15 février 2021, des investigations ont alors été menées par le Service National des enquêtes de la DGCCRF. À l’issue de cette procédure, les enquêteurs ont considéré que le comportement de Google était constitutif d’une pratique commerciale trompeuse et ont alors transmis un procès-verbal de constatation de l’infraction au parquet.

Le procureur saisi a également considéré que l’infraction était constituée, mais n’a pas choisi la voie contentieuse qui aurait consisté à poursuivre Google devant le juge judiciaire et a opté pour une mesure alternative au règlement du litige : la transaction pénale. Cette procédure, prévue par le Code de procédure pénale (Article 41-1-1 II du Code de procédure pénale : « II. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe : 1° L’amende transactionnelle due par l’auteur de l’infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue ; 2° Le cas échéant, l’obligation pour l’auteur de l’infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci. »), permet au procureur de proposer la transaction à la personne poursuivie, qui est libre de l’accepter ou non, à l’instar du « plaider coupable » aux Etats-Unis.

Dans cette affaire, Google France et Google Ireland Ldt ont été condamnées au versement d’une amende transactionnelle d’1,1 million d’euros et à la communication de la décision par la DGCCRF.

Si on peut comprendre la colère des hôteliers sur lesquels le sort semble s’acharner avec le développement d’Airbnb, puis la fermeture à cause de la COVID-19, on peut toutefois se demander en quoi le comportement de Google était répréhensible aux yeux de la loi.

Compte tenu du fait que la procédure s’est soldée par une transaction pénale, aucun jugement public n’est disponible, c’est pourquoi nous vous proposons de retracer le raisonnement de la DGCCRF et du Procureur ayant conduit à considérer que Google était coupable d’une pratique commerciale, déloyale et trompeuse, infraction prévue par le Code de la consommation depuis la transposition en droit français de la directive du 11 mai 2005 (Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ) qui prohibe des pratiques commerciales déloyales. Dans les coulisses du cerveau d’un juriste…

Une pratique commerciale

La pratique commerciale est définie à l’article 2 de la directive de 2005 comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. » Cette définition couvre donc un large spectre de comportements. Or, Google opérait un classement des hôtels dans le cadre de son activité commerciale de moteur de recherche ou de son service de cartographie, ce qui constituait bien une pratique commerciale au sens du Code de la consommation.

Une pratique commerciale déloyale

Le Code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales déloyales peuvent émaner d’actions ou d’omissions trompeuses. Ici, il semblerait que ce qui soit reproché à Google soit davantage une allégation fausse puisqu’il est reproché à la firme d’avoir présenté son classement de manière à laisser croire qu’il s’agissait du classement d’Atout France. Cependant, la DGCCRF a également pu considérer qu’il s’agissait d’une omission fautive en ce que Google n’a pas indiqué clairement que les étoiles affichées correspondaient à une notation des utilisateurs de sa plateforme.

L’alinéa 2 de l’article L. 121-1 définit la pratique commerciale déloyale comme la pratique « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et qui « altère ou est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service ».

Tout d’abord, en ce qui concerne la contrariété aux exigences de la diligence professionnelle, le comportement de Google ayant consisté à utiliser des étoiles pour classer les hôtels tout en sachant pertinemment que ce symbole est utilisé par Atout France et est connu des consommateurs comme étant le classement « officiel » des hébergements touristiques constitue sans nul doute une pratique malhonnête. Il est donc probable que la DGCCRF et le Procureur aient considéré que Google a été de mauvaise foi en utilisant spécifiquement des étoiles pour référencer les hôtels et qu’un tel comportement était donc contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de la directive de 2005 (Article 2, h de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 : la diligence professionnelle est définie comme « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité. »).

Ensuite, en ce qui concerne l’altération du comportement économique du consommateur normalement capable d’attention et de réflexion au sens de la directive de 2005 (Article 2, e) de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 : l’altération du comportement économique du consommateur est définie comme « l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »), il semblerait que la pratique de Google soit également illicite. En effet, en opérant un classement des hôtels, du meilleur au moins bon, la plateforme a nécessairement poussé les consommateurs à choisir ou au contraire à ne pas choisir un établissement, puisqu’une telle présentation était censée définir la qualité objective d’un établissement.

Ainsi, la DGCRRF et le Procureur ont dû considérer que le classement opéré par Google était de nature à induire les consommateurs en erreur et, partant, à les empêcher de réaliser un acte de consommation de manière éclairée. En effet, selon le communiqué du MINEFI, il semblerait que « la nature et la loyauté des informations délivrées par la plateforme » aient été contraires à la loi.

Une pratique commerciale trompeuse

Il existe une liste de pratiques présumées trompeuses de façon irréfragable à l’aune de laquelle le comportement litigieux de la personne poursuivie peut être confronté. Ainsi, si une société adopte un des comportements listés à l’article L. 121-1-1 du Code de la consommation, alors elle est automatiquement reconnue coupable de pratique commerciale déloyale. Or, cet article prévoit que « sont réputées trompeuses […] les pratiques commerciales qui ont pour objet : […] 2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire. »

Atout France est un groupement d’intérêt économique placé sous la tutelle du Ministère du Tourisme, et est doté d’organismes de contrôle accrédités par le Comité français d’accréditation. On pourrait alors penser que l’affichage d’étoiles pour indiquer le niveau de classement des hôtels par Google constituait un affichage d’un « label », Atout France étant une marque de qualité. Cependant, tel n’était pas exactement le cas ici car Google n’indiquait pas « étoiles Atout France » par exemple, ce qui a sans doute empêché la DGCCRF de se prévaloir de la présomption légale. Il est donc probable que les enquêteurs se soient plutôt référés à la définition légale du Code de la consommation pour établir la culpabilité de Google.

Selon le communiqué de presse du MINEFI, « Google avait substitué au classement Atout France une classification établie selon ses propres critères. Or cette classification prêtait grandement à confusion par sa présentation et par l’utilisation identique du terme « étoiles » selon la même échelle allant de 1 à 5, pour classer les hébergements touristiques. » Il semblerait donc que la DGCCRF ait considéré que le comportement de Google était répréhensible au regard de cet article.

En effet, la confusion est ici causée par plusieurs éléments. Tout d’abord, le classement opéré par Google porte sur des hébergements touristiques et a donc un objet identique à celui d’Atout France. Ensuite, Google utilise également des étoiles comme indice de notation ; or, ce symbole est identique à celui d’Atout France. Enfin, Google utilisait un classement allant d’une à cinq étoiles, ce dont il résulte que, là encore, la plateforme utilisait une gamme de classement identique à celle d’Atout France.

Tous ces éléments permettent d’affirmer que par ce comportement, Google a créé une confusion dans l’esprit des consommateurs, lesquels devaient penser que les étoiles affichées par la plateforme correspondaient à celles attribuées par l’organisme officiel Atout France. Or, le problème est qu’Atout France opère un classement des hébergements touristiques selon des critères de classement qualitatifs objectifs tenant compte du niveau d’exigence relatif aux équipements et à la qualité des services délivrés par l’établissement – à savoir le niveau de confort des équipements, les services proposés dans les établissements, ainsi que les bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement et d’accueil des clients en situation de handicap. En revanche, le classement opéré par Google était quant à lui fondé sur les expériences de consommation d’internautes, lesquelles sont nécessairement subjectives. En mettant en avant certains hôtels ou, au contraire, en en rabaissant d’autres sur le fondement d’une évaluation biaisée, Google a donc réduit à néant les efforts des professionnels de l’hôtellerie pour répondre aux deux cent cinquante critères de qualité imposés par Atout France afin d’obtenir la meilleure note officielle possible, et a induit en erreur les consommateurs. Ce point de vue semble avoir été celui de la DGCCRF, qui observe que le comportement de la plateforme a été « particulièrement dommageable pour les consommateurs, trompés sur le niveau de prestations auxquels ils pouvaient s’attendre au moment de réserver un hébergement », mais aussi « pour les hôteliers dont les établissements étaient présentés à tort comme moins bien classés que dans le classement officiel d’Atout France » selon le communiqué de presse.

En effet, toujours selon ce communiqué, « les classements de plus de 7 500 établissements ont été automatiquement collectés et ont fait l’objet d’un traitement algorithmique : l’étude de la concordance entre le classement Google et le seul classement officiel existant en France et délivré par Atout France (le classement par ‘étoiles’, allant de 1 à 5), a été automatisée, ce qui a permis de comparer les classements sur un nombre conséquent de cas. » L’enquête de la DGCCRF a donc révélé qu’il existait une discordance entre le classement de Google et celui d’Atout France, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux consommateurs qui ont été trompés sur les caractéristiques essentielles du service proposé, mais également sur les aptitudes du professionnel en question (au sens de l’article L. 121-1-I 2° du Code de la consommation). Cela explique donc pourquoi les investigations ont « permis de démontrer le caractère trompeur du classement des hôtels par Google, notamment sur son moteur de recherche ».

Le Code de la consommation prévoit que l’amende encourue par la personne morale qui se rend coupable d’une pratique commerciale trompeuse « peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. » Le point important de cette disposition est que cette sanction s’applique autant de fois que l’infraction est commise, c’est-à-dire pour chaque pratique illicite.

Une pratique qui reste en place, une amende finalement assez faible

Dans cette affaire, Google a opéré un classement trompeur des hôtels pendant des années, « les sociétés Google Ireland Ltd et Google France [ayant] corrigé leurs pratiques » depuis septembre 2019 uniquement, selon le communiqué du MINEFI.

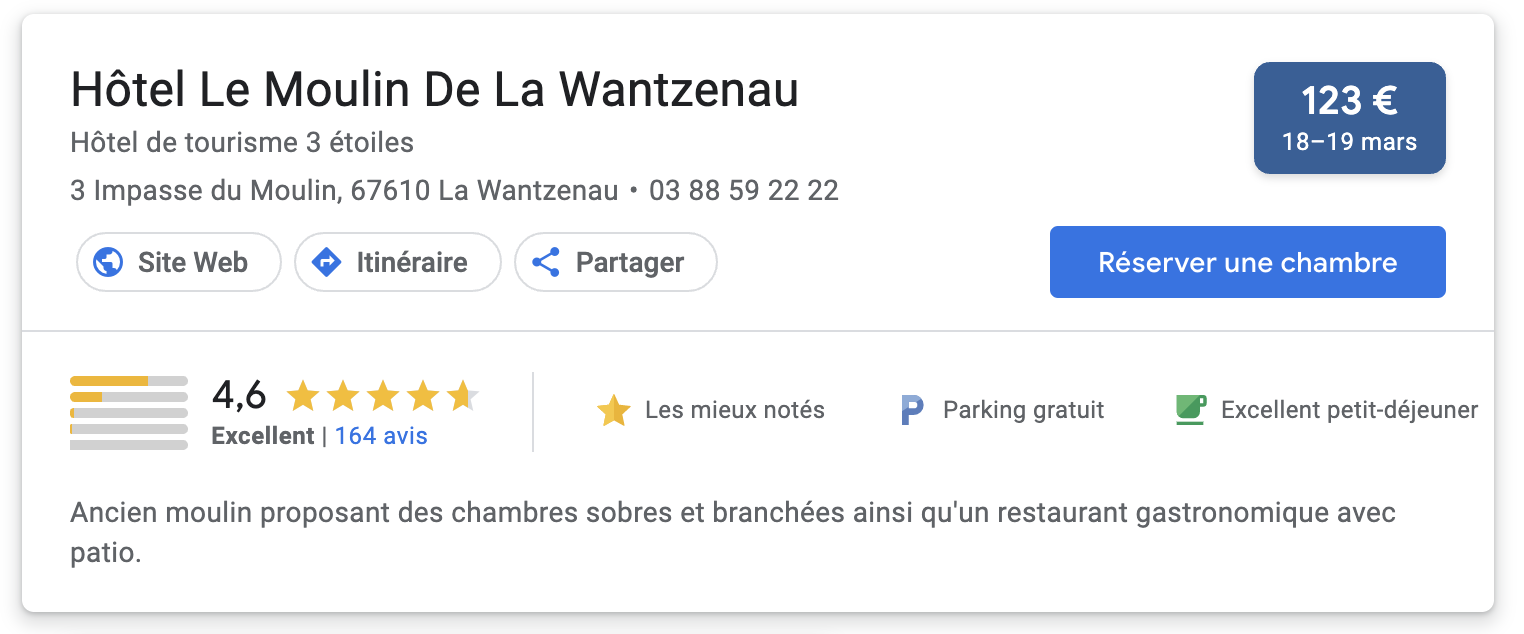

En fait, en termes de correction des pratiques, il semblerait que la mention « Hôtel de tourisme X étoiles » soit désormais affichée sur les fiches descriptives d’hôtel, comme ici :

Mention du nombre d’étoiles Atout France dans une fiche hôtel

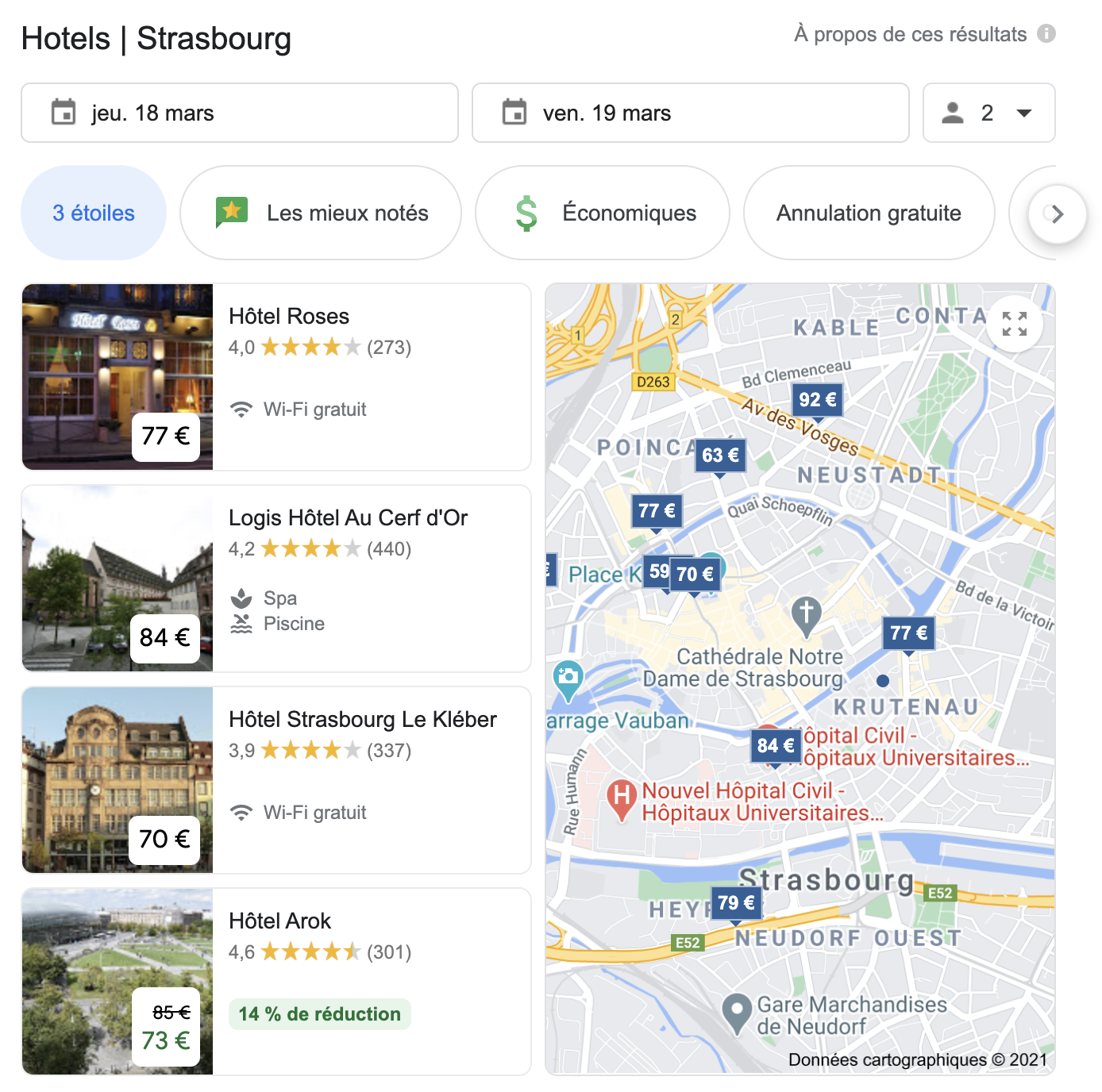

Mais pas dans les listes d’hôtels au niveau de la page de résultats au niveau du « pack local » :

Affichage du Pack local pour les hôtels à Strasbourg dans la SERP

Ni dans la page suivante, en cliquant sur le lien « Afficher tous les hôtels » :

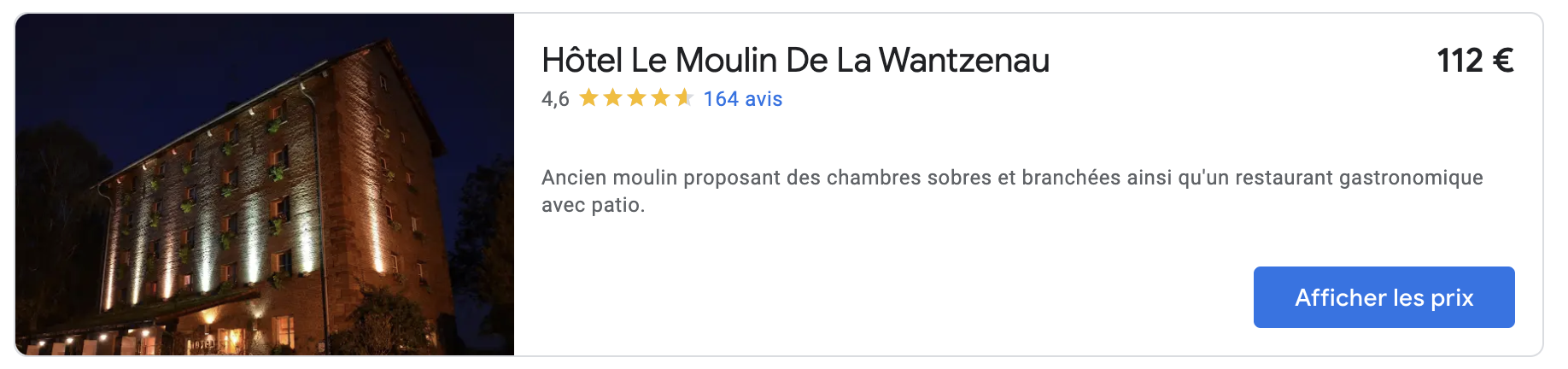

Affichage d’une pré-présentation d’un hôtel

Si l’on considère qu’une pratique illicite consiste à avoir référencé un établissement de manière trompeuse, en se fondant sur un classement non-officiel prêtant à confusion, alors Google a commis cette pratique sans doute des dizaines, voire des centaines de milliers de fois. Or, Google n’a été condamnée qu’à verser une amende transactionnelle de 1,1 million d’euros. Quand on sait que le chiffre d’affaires annuel de Google en France est de plus de 483 millions d’euros – sur lesquels la société ne paye pratiquement pas d’impôts puisqu’elle est immatriculée en Irlande – et de plus de 161,9 milliards de dollars au niveau mondial, alors on est en droit de se demander si le montant de l’amende est réellement dissuasif… Les avantages de la transaction pénale sont certains, ce qui explique que la justice y ait souvent recours dans le cadre de litiges relatifs aux grands groupes du numérique, mais peut-être le procureur aurait-il pu choisir de saisir un juge afin d’obtenir une condamnation au fond, permettant de condamner Google à une amende bien plus élevée.

Sur de nombreux points, cette affaire est donc symbolique problématiques actuelles posées par les GAFAM. Au-delà de la crainte des pouvoirs publics de condamner réellement ces grands groupes disposant d’une influence comparable à celle de certains États aujourd’hui, cette décision condamnant Google pour avoir attribué ses propres étoiles aux hôtels sans tenir compte du classement officiel français illustre parfaitement le fait que les géants du numérique peuvent faire leur loi – au sens propre – et se soustraire à celles établies par les États.

Dans cette affaire, les victimes du comportement de Google, visant à mettre en avant son propre système et ses propres services, étaient les consommateurs – c’est-à-dire nous tous – et les professionnels de l’hôtellerie. Mais de nombreuses autres pratiques de la firme sont parfois répréhensibles, tant sur le plan légal que moral. Le risque de laisser perdurer ce type de comportement unilatéral et autoritaire est de laisser les GAFAM créer leur propre réalité, selon leurs intérêts exclusifs, au détriment des utilisateurs et des autorités.

Au-delà d’une réponse a posteriori comme cela a été le cas ici, il semble donc nécessaire d’encadrer les pratiques des géants du numérique afin d’empêcher des comportements déviants et préjudiciables, notamment en leur imposant des obligations de transparence et de loyauté – comme le prévoit d’ailleurs le « règlement P2B » (règlement UE 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, entré en vigueur le 12 juillet 2020), mais également en mettant en avant certains aspects de leurs services qui servent la société démocratique grâce à la liberté d’expression qu’ils permettent. En effet, les marchés et les modes de consommation évoluent perpétuellement, et la légitimité de certains acteurs institutionnels est parfois remise en cause par les opinions individuelles, ce qui n’est pas sans présenter de nombreux avantages, à condition d’être encadré.

L’actualité a dernièrement fait mention d’un litige en France entre les hôteliers et Google en ce qui concerne la mention des étoiles pour les établissements, non conforme au classement officiel d’Atout France, dans les résultats de recherche. La DGCCRF a arbitré, mais la pratique semble encore en cours dans les résultats du moteur et l’amende s’est révélée bien faible… Que faut-il en conclure ?

L’actualité a dernièrement fait mention d’un litige en France entre les hôteliers et Google en ce qui concerne la mention des étoiles pour les établissements, non conforme au classement officiel d’Atout France, dans les résultats de recherche. La DGCCRF a arbitré, mais la pratique semble encore en cours dans les résultats du moteur et l’amende s’est révélée bien faible… Que faut-il en conclure ?

5